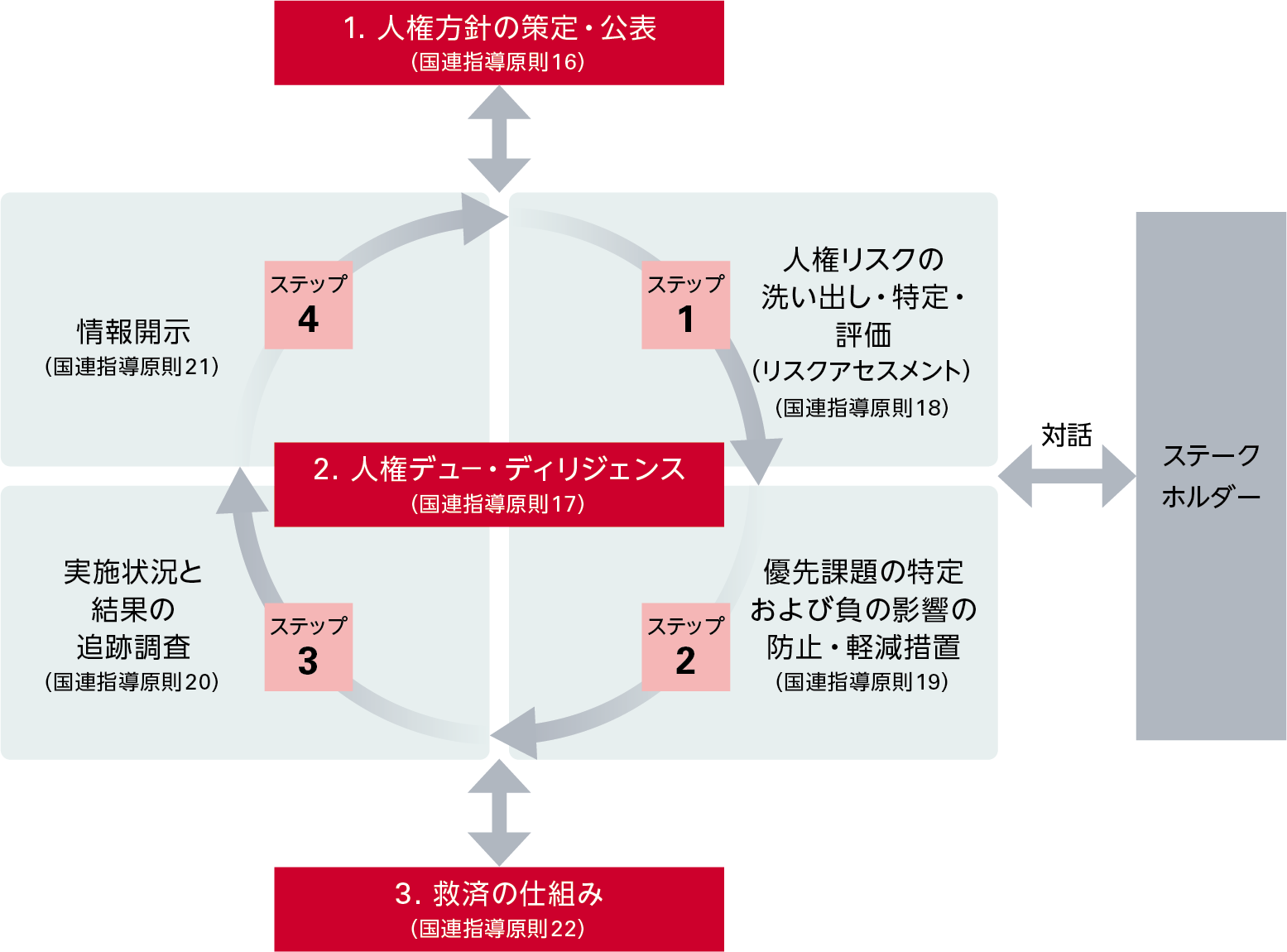

ビジネスと人権への取組みの全体像

当社グループは、人権尊重責任を果たすために、ビジネスと人権において、国連指導原則にのっとった国際スタンダードをふまえた取組みに努めることが重要だと認識しています。具体的には、1.人権方針の策定・公表、2.人権デュー・ディリジェンスの実施、3.自社が人権に負の影響を引き起こす、助長している、または直接関連している場合における救済に取り組んでいます。

取組みにあたっては、ステークホルダーからの期待を把握し推進していきます。

経済省「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」を参考に作成

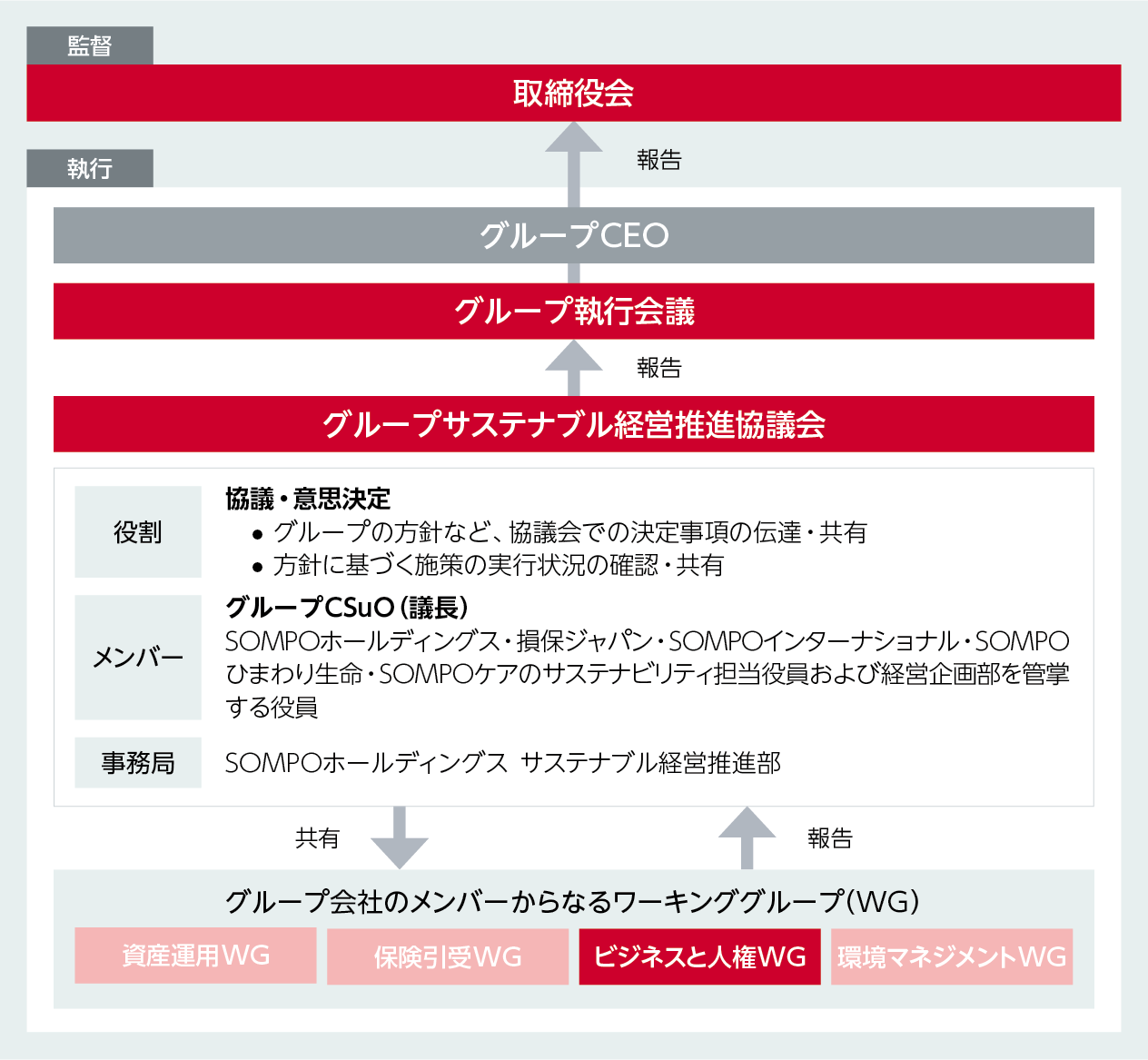

推進体制

当社は、サステナビリティに関する適切な対応を促進するため、グループサステナブル経営推進協議会(以下「協議会」)を中心とする推進体制を構築し、ビジネスと人権に関する取組みを強化しています。協議会傘下にビジネスと人権ワーキンググループを設置し、サステナブル経営推進部が事務局を務め、グループ26社のメンバーで構成されるワーキンググループを組織することで、実効性のある体制を構築しています。

今年度は、事務局が国内グループ会社25社と個別に対話を実施し、各社の事業特性をふまえた人権リスクの特定と優先課題の選定を支援しています。さらに、各社におけるビジネスと人権に関する推進体制の構築状況や、人権への負の影響が発生した際の是正措置および救済の対応体制についても確認しています。今後はワーキンググループの取組みを互いに共有することで、グループ全体のビジネスと人権の意識向上を継続的に行います。事務局は、各社の優先課題への取組み状況をモニタリングし、取組みの実効性を高めていきます。

1. 人権方針の策定・公表

当社グループは、グローバル市場におけるすべての事業活動が人権に負の影響を与える可能性があることを認識しています。この認識のもと、2006年より国連グローバル・コンパクトを支持し、「労働における基本的原則と権利に関するILO宣言」をはじめとする人権に関する国際規範を尊重しています。これら国際規範の尊重と並び、当社グループが独自に定め、すべての役員・社員が共有する「グループ人間尊重ポリシー」も、重要な指針として、すべての事業活動において大切にしています。

当社グループは、あらゆる形態の強制労働、人身取引、児童労働ならびに雇用と職業に関する差別やハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなど)、人間の尊厳を損なういかなる行為を許容しません。適用される法規制を遵守しつつ、結社の自由と団体交渉権、安全で健康的な労働環境、そしてジェンダー平等や女性の権利といった基本的な人権を尊重します。

また、健全な労働慣行を確立するため、健康経営戦略に基づき、適切な生活賃金の支払い、男女間の平等報酬の実現、時間外労働や過剰な労働時間の回避・削減、最大労働時間の設定、年次有給休暇の取得を推進します。労働者の解雇にあたっては、雇用の安定と生活保障の観点から、労働基準法*1や労働契約法*2などの関連法令を遵守し、適切に対応します。これらの考え方・方針は、すべての役員・社員に加え、取引先、協業先、委託先といったパートナー企業の皆さまと協働し推進することを目指します。

各労働慣行についての詳細は、下記をご参照ください。

- 解雇や雇止めに関するルールについて:

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001dhat.pdf

- 労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令·ルール:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html

2. 人権デュー・ディリジェンス

当社グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権に負の影響を与えるリスクを特定、防止、軽減、適切な措置の実施、情報開示のための人権デュー・ディリジェンス(人権DD)の仕組みを以下の4つのステップで構築しています。

人権DDの仕組み

- ステップ1 人権リスクの洗い出し・特定・評価(リスクアセスメント)

- ステップ2 優先課題の特定および負の影響の防止・軽減措置

- ステップ3 実施状況と結果の追跡調査(モニタリング)

- ステップ4 情報開示

ステップ1 人権リスクの洗い出し・特定・評価(アセスメント)

当社グループは、ERM(戦略的リスク経営)の枠組みを活用し、年に一度人権リスクアセスメントを実施しています。

このアセスメントでは、国際的な行動規範やガイドラインを参照しながら、当社グループの事業活動が人権に与える可能性のある負の影響を洗い出し、優先課題の特定と評価に取り組んでいます。洗い出しにあたっては、SOMPOの人権リスクも参照し、代理店や投融資先等のサプライチェーンを含め調査を行っています。

2024年度は、ERMの対象となるグループ26社で人権リスクアセスメントを実施しました。

人権リスクアセスメント

- 人権リスクの洗い出しの際に、対応策の策定を必須としているため、対応策の策定率は100%

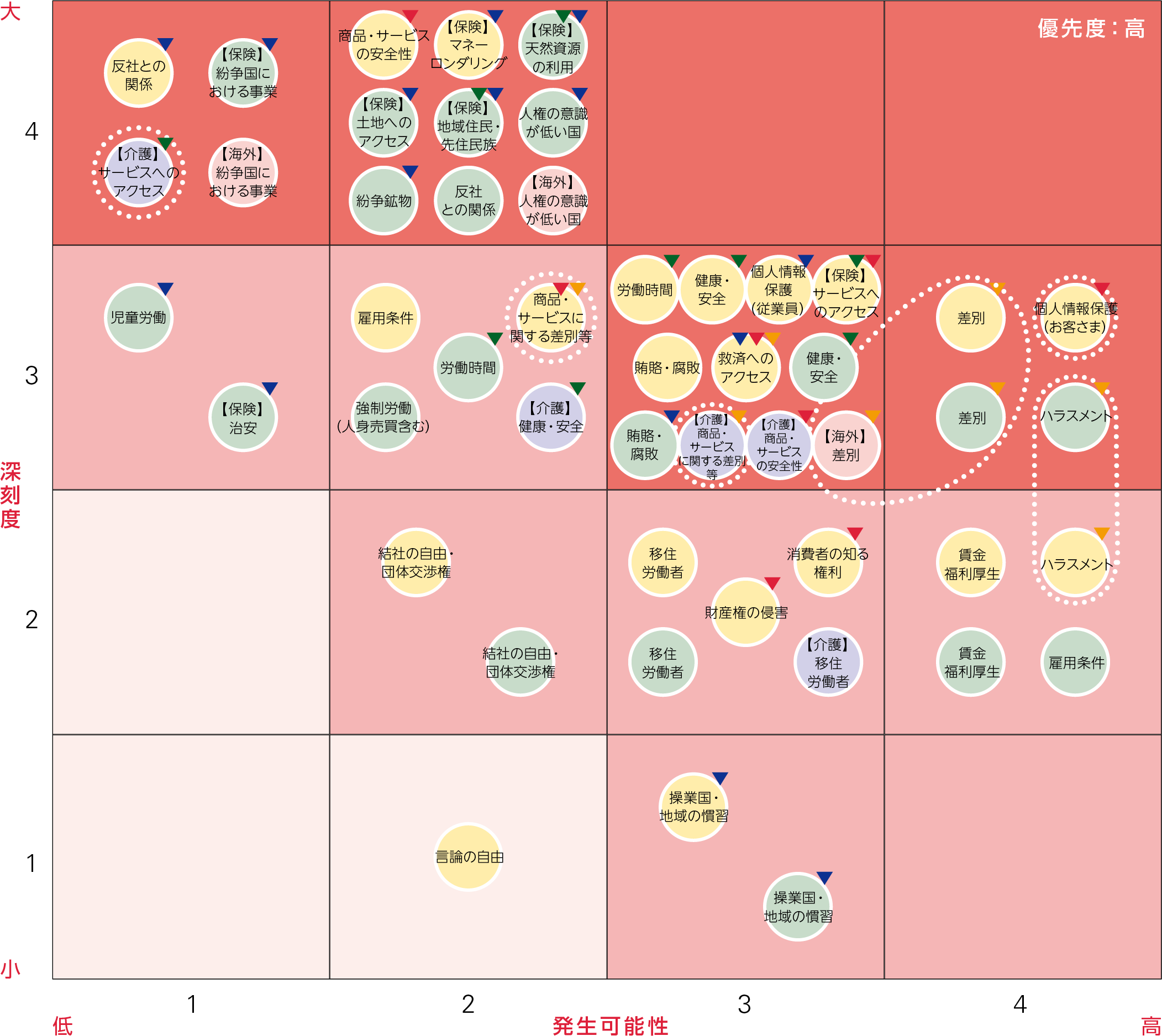

SOMPOの人権リスク

当社グループは、人権の範囲や広さが時代により移り変わるものだと認識し、定期的に専門家との対話を実施し、自社グループ内のみでは特定が難しい、潜在的な人権リスク(新たに抽出すべき人権リスク)について確認をしています。2025年度の人権リスク評価にあたっては、気候変動がおよぼす人権への負の影響についてリスクを整理しています。

2025年度の人権リスクマップ

グループ全体で実施されたリスクアセスメントに基づき、社外の人権に関する有識者の意見も反映し、「深刻度*1」と「発生可能性*2」を評価軸として、1年に1度、人権リスクマップを作成しています。

自社と人権リスクの関係(単独・集団)や自社と人権リスクの距離(引き起こす、助長する、直接関連する)も考慮し多面的に負の影響を整理しています。

- 規模(影響の重大性)、範囲(影響のおよぶ範囲)、救済困難度(影響が生じる前と同等の状態に回復することの困難度)をもとに評価

- リスクが実際に起こる可能性(頻度)、「およそn年に1回の頻度で生じるか」をもとに評価

ステップ2 優先課題の特定および負の影響の防止・軽減措置

人権リスクマップから、深刻度・発生可能性が高いものを優先的に対応する課題としています。

2025年度は、気候変動による震災・パンデミックまたは、システム障害・人手不足等の理由により、事業が停止・停滞し、お客さまのサービスへのアクセス権を侵害するリスクとしてサービスへのアクセスを新たに優先課題としました。

- 2024年度優先課題のマネーロンダリングと透明性(租税回避)、紛争国の事業、移民労働(外国人労働含む)については、発生可能性が低減されたため今年度は優先課題としていません。

防止・軽減の取組み

当社グループでは、ビジネスと人権に関する取組みを全社的に推進しています。

グループ社員の日々の業務において、顧客、取引先、地域社会など、ステークホルダーおよびライツホルダーと接する機会が多いため、社員一人ひとりが人権尊重の本質を深く理解することで、具体的な行動として日々の実践につながると考えています。

社員の理解を促進し、実践へとつなげるべく、当社では階層別の勉強会や研修を継続的に実施しています。

● グループ役員・社員を対象とした外部講師による勉強会

グループ各社のビジネスと人権ワーキンググループ(WG)メンバーを対象に、2025年4月と5月に、外部講師をお招きし計2回の勉強会を開催しました。第1回は対話形式で実施し、参加者のビジネスと人権に関する基礎知識と理解の深化を図りました。また、第2回はケーススタディに沿ったグループワークを実施し、それぞれの立場で人権について考えグループ間の活発な意見交換などが行われました。講師からの、「ビジネスと人権に唯一の答えはない」とのメッセージにより、参加者は、自発的な発表や自由な発想からさまざまな視点から人権をとらえる機会となりました。また、参加者には受講前に、本勉強会を通して目指す自身の姿を回答してもらうことで、ビジネスと人権をより「自分事」としてとらえ、具体的な行動への意識を高める機会となりました。

・受講者向けアンケート

本勉強会実施前の参加者アンケートでは、ハラスメント・差別・長時間労働といった人権侵害リスクが認識されており、防止軽減策として研修が実施されている実態が確認できました。また、人権リスクの防止・軽減に取り組む理由として、企業の社会的責任やレピュテーションリスクの回避・軽減を目的としていることも確認できました。

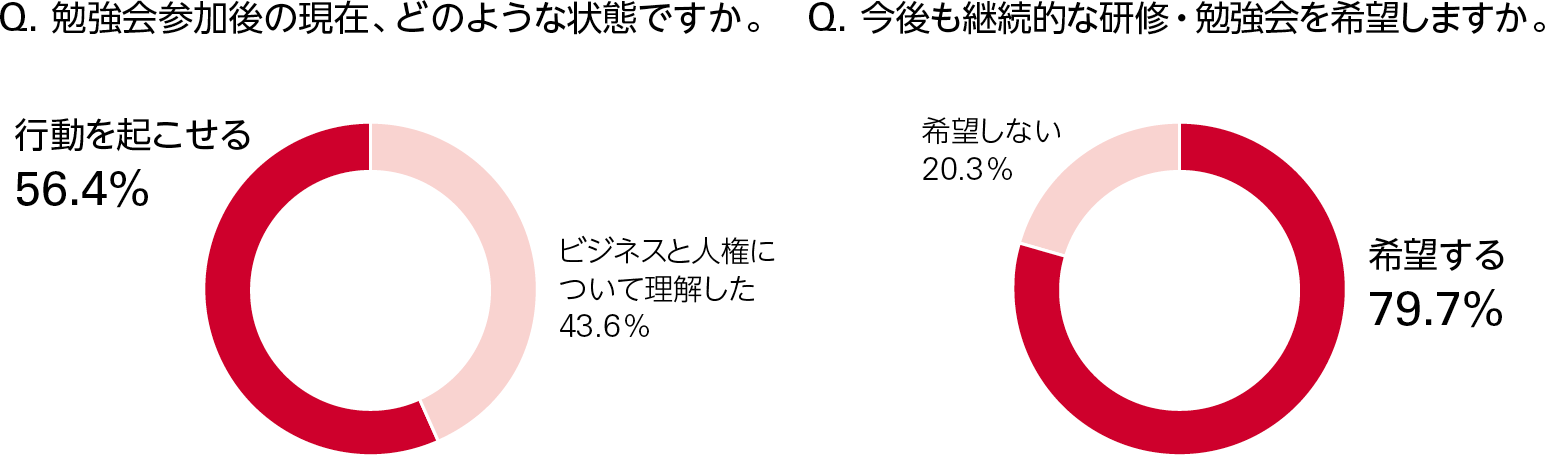

勉強会後のアンケートでは、参加後の状態変化について、①背景を含めて理解した②行動を起こせる(勉強会が実施できる、リスクアセスメントが実施できる、自社の取組みについて説明できる)を選択項目として実施しました。その結果43.6%が「理解した」と回答し、56.4%が「行動を起こせる」と回答しました。グループワークが実務により近い内容だったことが、参加者の行動変容につながった大きな要因であると考えています。担当者一人ひとりの正しい理解と行動が、グループ全体のビジネスと人権に関する取組みの促進と定着に不可欠であることから、今後も研修や勉強会を継続的に実施していきます。

参加者のコメント

- 勉強会で情報を得たことは収穫だった。得た情報の背景や理由について、教材を読み返し自らも調べることで理解し、仲間に共有し、負の影響に漏れなく対応できるようより有効な実践策を考え続けながらいつでも実践可能としていくことは難しいことだと感じた。仲間との繰り返しの学びや確認が必要と感じた。

- この勉強会を受講するまで、人権についてあまり理解・意識できていないことに気づきました。

他人ごとではなく、自分事としてとらえ、自分が侵害しないのはもちろんだが、 周囲や関係先に対しても人権に対する観点を意識していきたいと感じました。

- 人権に対する考え方が大きく変わっており、スピード感をもって対応していかなければならないということが認識できた。

- 人権リスクとは何であるのかを正しく認識することで、社内での意識や対処が変わると感じました。これは会社には関係ないと思われがちな事項も、負の影響が発生するという想像力を持つことも必要に感じることができました。

講師からのコメント

● すべての役員・社員を対象とした人権啓発研修

当社グループでは、人間尊重に基づく社員間の相互理解を深め、働きがいのある、働きやすい、いきいきとした活力溢れる職場づくりを目的として「サステナビリティ・人権研修(e-Learning含む)」を当社グループの役員・社員を対象に、毎年、実施しています。

本研修では、「グループ人間尊重ポリシー」の周知や「ビジネスと人権」の概要について学ぶとともに、社会課題を反映した同和問題、ノーマライゼーション、LGBTQ+、ハラスメント、在留外国人、SDGsなど、多岐にわたる人権問題について幅広く学習しています。

● グループ役員を対象とした勉強会

グループ役員のビジネスと人権の知見向上のため、外部有識者を招き勉強会を開催しました。

企業の人権尊重責任の本質から、現在のビジネスと人権の潮流について理解する機会となりました。

● 「人権へのご配慮のお願い」文書配布

損保ジャパンでは、お取引をさせていただく皆さまに対し、人権への配慮をお願いしています。これは、「グループ人間尊重ポリシー」および「グループCSR調達ポリシー」において、バリューチェーン全体での人権への配慮を明記しているためです。

● カスタマーハラスメント対応態勢の整備

当社は社員が心身ともに健康で、安心して働くことができる職場環境を整えることは重要であり、カスタマーハラスメントに該当すると考えられる行為から社員一人ひとりを守ることは、お客さまへ質の高いサービスを持続的に提供していくうえでも必要であると考えています。当社はグループ各社へ、厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」なども参考にしたカスタマーハラスメントへの対応態勢を整備する資料を提供するなどしています。

グループ各社での対応としては、例えば損保ジャパンでは「カスタマーハラスメントに対する方針」の公表や社員への教育・研修の実施、社員のための相談・報告体制の整備などの取組みを進めています。

● 傷害保険商品を通じたお客さまの健康と安心を守る取組み

損保ジャパンは、個人用傷害所得総合保険『THE カラダの保険』において、すべての被保険者を対象に熱中症特約を自動セットしています。この取組みは、環境省「熱中症予防情報サイト」内に熱中症予防·対策に関する民間事業者の取組みとして紹介されています。2025年6月に厚生労働省が企業に対する熱中症対策を義務化しており、熱中症リスクを補償する保険への加入の重要性が高まっています。損保ジャパンは、今後も保険を通じて社会課題の解決に向けて貢献していきます。

『THE カラダの保険』傷害・所得プラン

● 保険商品を通じた社会的弱者への食糧支援の促進

損保ジャパンは、生活困窮者や福祉施設、こども食堂などへ無償で食品を提供するフードバンクの活動に賛同しています。このフードバンク活動をより一層後押しするため、2025年10月より食品取扱量に応じた『フードバンク活動保険』の販売を開始します。フードバンクがこの保険に加入することで、活動中や食品保管等における瑕疵により法律上の賠償責任を負った場合でも保険で補償されます。これにより、寄付者も安心して食品を寄贈できるようになり、食料支援の輪がさらに広がるものと期待されます。

ステップ3 実施状況と結果の追跡調査(モニタリング)

人権尊重の取組みに関する実態調査

人権リスクアセスメントにより、潜在的な人権リスクを洗い出し、優先課題を特定しています。特定された優先課題および対応策の有効性については、継続的な追跡調査(モニタリング)を通じて確認しています。特に、前年度に特定された人権への負の影響に関する優先課題についても、その対応状況を継続的にモニタリングし、改善に努めています。

● ハラスメント事案の抑止・防止に向けた取組み

当社グループは、ハラスメントのない健全な職場環境を構築するため、ハラスメント事案の抑止・防止を重要な経営課題と位置づけています。その実現に向け、ハラスメント認定件数の対前年比削減を主要なKPIとして掲げ、2024年度より以下の取組みを重点的に推進し、ハラスメントの未然防止と発生時の適切な対応を強化しています。通報件数は横ばいで推移しているものの、より早期の段階での相談や、第三者による通報が見られるなど、社員の人権意識や職場環境への感度が高まっていることを認識しています。発生した事案については、実際の違反状況をふまえ適切な措置を講じています。

- 「SOMPOの価値観」(誠実、自律、多様性)を起点に策定した「グループ共通コンピテンシー」を通じて、敬意をもって相手を認める姿勢や、傾聴と建設的な対話などの行動を推奨しています。このような観点を評価制度に組み込み、日常の行動変容を促すことで、ハラスメントを起こさない企業文化・風土の醸成を図っています。

- 役員選任基準等の改定およびマネジメント登用基準を新設し、ハラスメントが懸念される社員の登用は行わない旨を明確化しています。

- 「 SOMPOグループ コンプライアンス行動規範」の解説書である「実践の手引き」をリニューアルし、いかなるハラスメントも許容しないことを行動例として示すとともに、懸念や問題に気づいた際の相談窓口を再明示することで、相談しやすい環境づくりを推進しています。

- 懲戒関連規程を改定し、懲戒等処分に該当するような具体的な不適正行為の内容や、それに対する懲戒方法を従来よりも明確化し、従業員の意識向上を図っています。

- 管理職向けのハラスメント防止研修を刷新し、ハラスメント防止への意識向上と適切な対応力の向上を図っています。

関連ページ

● 「 お客さまの個人情報漏洩やプライバシーの侵害」

「お客さまの個人情報漏洩やプライバシーの侵害」は、人権およびコンプライアンスの視点から非常に優先度の高い課題だと認識しています。この課題に対し、社員および組織全体の知識と意識の向上を図るため、定期的な必須研修を実施しています。

研修では、発生しうる事故類型を分類し、自己学習および組織学習を通じて知識・意識の向上を図っています。また、万が一情報漏洩事案が発生した際には、対応フロー、再発防止策の策定、そしてその定着確認までの一連の流れを定めた具体的なルールに基づき対応しています。

● 保険引受・投融資における対応

当社は、「サステナビリティに配慮した保険引受・投融資等の方針」を定め、保険引受・投融資等が人権に与えうる負の影響の軽減・防止に努めています。

サステナビリティに配慮した保険引受・投融資等の方針

● 長時間労働への対応

2025年度のリスクアセスメントでは、ERMの対象となるグループ会社のうち80.7%*が「社員およびサプライチェーンの労働者の長時間労働」のリスクを特定しました。影響を受けるすべての組織が、長時間労働のリスクを軽減するための対策を策定し、実施しています。

● 移住労働者ー外国人労働者の活躍支援

SOMPOケアでは、海外人材も介護サービスの重要な担い手として採用し、力を発揮していただいています。海外出身の職員が安心して働き、成長できる環境を整備するため、来日後の初期教育(15日間の集合プログラム)、初年度研修などを通じて、文化や慣習の相互理解を深め、差別やハラスメントの防止に努めています。これらの研修では、業務スキル向上に加え、日本での生活支援として、交通機関の利用や地図アプリの使用のサポートなども行っています。

事業所に配属後も、現場OJT研修、フォローアップ研修のほか、日本語学習サポート、資格取得サポートを継続的に実施しています。これにより、海外人材の皆さまが専門性を向上させ、多様な背景を持つ人材がともに成長できる職場環境を実現しています。

研修受講者の声

- 日本の介護技術に加え文化も学べた。現場での円滑なコミュニケーションに活かしたい。(異文化理解、意思疎通)

- 目標達成にはチームワークが不可欠。互いの意見を尊重し協力する大切さを学んだ。(協調性、連携)

- 利用者様の気持ちを理解し笑顔で優しく接する。できる事はご自身で、自立を支援。(思いやり、自立支援)

- 安全と安心のため身体拘束や虐待は絶対に行わない。常に利用者様の立場に。(人権尊重、倫理観)

ステップ4 情報開示

当社は「グループ人間尊重ポリシー」にのっとり、人権への負の影響に対処するための取組みの進捗状況について、自社Webサイトやサステナビリティレポートにて報告しています。また当社は、英国現代奴隷法への声明を自社Webサイトで開示しています。このようなコミュニケーションを経て、評価プロセスの見直しと改善を行っています。

3. 救済の仕組み

当社グループは、事業活動が人権に負の影響をおよぼす可能性があることを認識しています。その軽減と適切な救済の提供は、企業の人権尊重責任の果たす上で不可欠であると考えています。この責任を果たすため、既存の内部通報制度に加え、多様なステークホルダーおよびライツホルダーの皆さまから、人権に関する苦情、相談、ご意見を幅広く受け付けられる体制を整備しています。これにより、人権侵害の早期発見と解決を図り、被害者への適切な救済を提供します。さらに、その知見を活かして再発防止に役立ててまいります。

通報・相談に関しては匿名性を確保し、情報取り扱いには細心の注意を払います。これにより通報・相談者ならびにステークホルダーおよびライツホルダーに不利益が生じないよう、その保護を徹底してまいります。今後は、救済へのアクセス機能のさらなる向上、内部通報窓口の社内周知徹底、ならびに窓口担当者の知見向上に継続的に取り組みます。加えて、より実効性のある苦情処理メカニズムの構築に向けて、関連するステークホルダーおよびライツホルダーとの対話を通じて、継続的な改善を図ってまいります。

ご意見・苦情の受付と対応(お客さまの声)

損保ジャパンでは、当社グループの事業全般に関するお客さまからの苦情や懸念を「お客様の声」として捉えています。お客さまからお寄せいただいた声は、公平かつ透明性の高いプロセスを通じて真摯に受け止めます。その傾向や内容を集計・分析することで、人権への負の影響の特定・防止、および再発防止に結び付けます。さらに、当社の業務・商品・サービスの継続的な改善も推進してまいります。

社員からの通報・相談態勢と是正措置

当社グループは、働きやすい職場環境を構築するため、職場におけるハラスメントやいじめ、嫌がらせなどの問題行為に関する情報を早期に把握することに努めています。その一環として、コンプライアンス全般に関する通報・相談窓口に加え、人権相談窓口を設置し、電話やメールでの個別相談を受け付けています。

受け付けた通報・相談のうち、法令違反、社内規程違反、または「SOMPOグループコンプライアンス行動規範」の精神に反する懸念や問題が疑われる場合には、当社は厳正かつ公平な調査を実施します。

また、法令、行動規範、その他の社内規範に違反する行為が確認された場合は、違反者に対して雇用契約および就業規則等で定める基準および要件に基づき、懲戒処分等の是正措置を実施します。

社外からの人権についての相談

当社グループは、社外の多様なステークホルダーおよびライツホルダーの皆さまから人権に関するご意見やご相談を幅広くお受けする重要なチャネルとして、当社ウェブサイトにお問い合わせフォームを設置しています。お寄せいただいた声については、社内の関連部署にて内容を真摯に受け止め、適切に対応いたします。その過程で得られた知見は、再発防止策の検討や事業活動の改善に活用してまいります。通報・相談に関しては匿名性を確保し、情報の取扱いには細心の注意を払います。また、通報・相談者ならびにステークホルダーおよびライツホルダーに不利益が生じないよう、その保護を徹底します。なお、当該ウェブサイトは英語にも対応しています。これにより、海外のステークホルダーおよびライツホルダーの皆さまからのアクセスも可能です。

- 本件に関するお問い合わせは、下記リンク先よりお問い合わせください。

その他SOMPOホールディングスへのお問い合わせ

ステークホルダーとの対話

当社グループでは、人権尊重の取り組みを一層深化させるため、グループ会社を含むステークホルダーの皆さまとの対話を重視しています。これらの対話を通じて、人権課題と事業活動との関係性、および人権に関する負の影響への理解を深め、その知見をグループ各社の人権尊重の取り組みに活用しています。

具体的には、2025年12月末までにグループ会社26社を対象とした人権リスクに関するステークホルダーとの意見交換を実施し、貴重なご助言をいただくなど、積極的な対話を進めています。

グループ会社との対話

SOMPOホールディングスは、ビジネスと人権ワーキンググループの事務局として、重要なステークホルダーであるグループ会社26社を支援しています。人権リスクアセスメントの支援や体制整備にあたっては、事務局が各社と直接対話を行い、具体的なニーズに応じたサポートを提供しています。また、ワーキンググループでは、グループ全体の知見や取り組みの底上げを図るため、ビジネスと人権に関する知見向上を目的とした勉強会の開催や、各社の人権への取り組みに関する好事例を共有するディスカッションの機会を設けています。さらに、定期的なアンケート調査により各社の人権への取り組み状況などを調査し、ワーキンググループの運営にも活かしています。

広告出稿における人権配慮

外部有識者(弁護士等)との対話の中で、広告活動の意思決定プロセスにおいて、「判断の根拠をステークホルダーに説明できる透明性」が不可欠であるとのご助言をいただきました。

メディア企業との対話においては、目的の明確化と「得られた情報の適切開示」を工夫、および形式的な対応に留まらず「原則に基づく社内ルール」の整備が重要であるとのご指摘を受けました。

これらの助言・指摘を受け、当社グループは透明性ある意思決定プロセスの構築、メディア企業との対話強化、国際的なベストプラクティスの参照を進め、広告活動における人権尊重の取り組みを一層深化させてまいります。

気候変動と人権の統合的取り組み

外部有識者より気候変動が人権に与える影響と、その統合的な取り組みの重要性、そして効果的な開示・発信方法についてご助言をいただきました。環境負荷軽減と社会的弱者支援を両立する具体的な事業連携の可能性など、示唆に富む専門的な知見を得ています。

また、介護事業における人権配慮の深化や、既存商品の人権・環境視点での再評価の重要性についても多角的に意見交換を行い、持続可能な社会への意識を醸成しました。

これらの対話を通じて、事業活動全体にわたる人権視点組み込みの必要性を再認識いたしました。